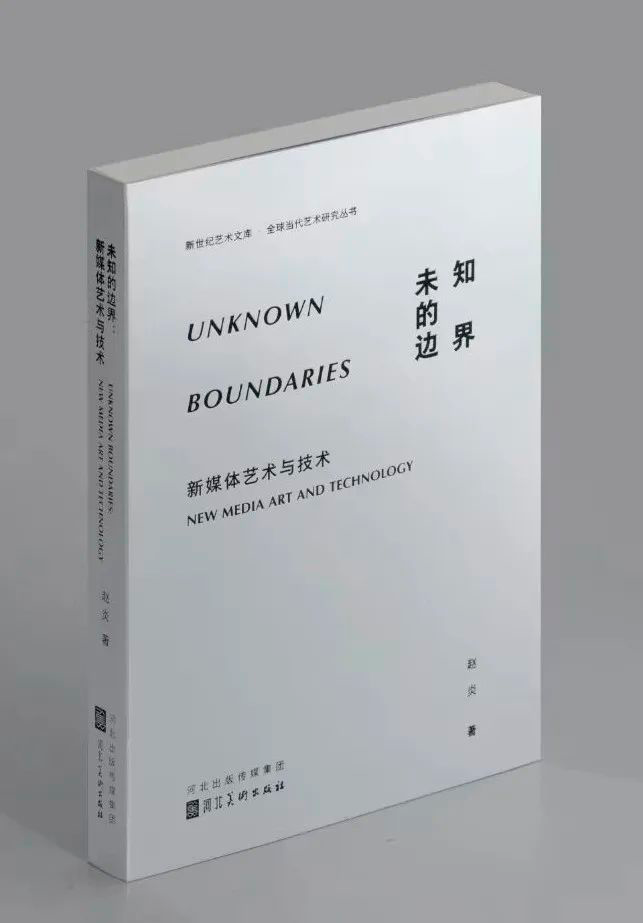

穿越技术与艺术的疆域——《未知的边界: 新媒体艺术与技术》的多维探索

在数字技术重构人类感知与文化形态的今天,打开手机App,输入“星空下的咖啡馆”,几秒就能生成一幅梵高风格的画;有的App还能按要求写诗、编曲、创作视频······艺术与技术的交融已成为不可忽视的前沿命题。在此背景下,河北美术出版社推出了《未知的边界:新媒体艺术与技术》一书,分别从技术史、媒介发展史、艺术史等多个视角勾勒出新媒体艺术的发展脉络,为读者打开了一扇理解新媒体艺术发展逻辑的窗口。

本书作者、中央美术学院硕士研究生导师赵炎,长期致力于艺术史、艺术理论和当代艺术批评研究。在本书中,他用严谨务实的学术态度追溯新媒体艺术的发展脉络,以全球化的视角分析新媒体的技术与艺术问题,为新媒体艺术研究提供了新叙事、新角度、新思考。

01 流动的“新”与“旧”:新媒体艺术的历史维度

《未知的边界:新媒体艺术与技术》中,作者首先破除了对“新媒体艺术”的固化认知。他指出,这一概念并非严谨的学术定义,而是对“强调艺术与新兴媒介紧密关联的艺术形态”的概括,其核心特征在于历史流动性——“新”与“旧”的界定始终处于动态变化之中。

这种动态性在艺术史中留下了清晰的轨迹。15世纪末,马丁·盛高厄和丢勒创作的木刻与铜版画,因能批量印制、广泛传播,相对于当时主流的湿壁画和油画,成为当之无愧的“新媒体艺术”;19世纪中期摄影术诞生后,照片以其瞬间记录的特性颠覆了绘画的写实传统,成为那个时代最具革命性的新媒体形态。而今天,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、生成式人工智能(AI)等技术的应用,又构成了当下语境中新媒体艺术的核心实践。 这种“新旧交替”的背后,是媒介技术与艺术表达的深度共生。

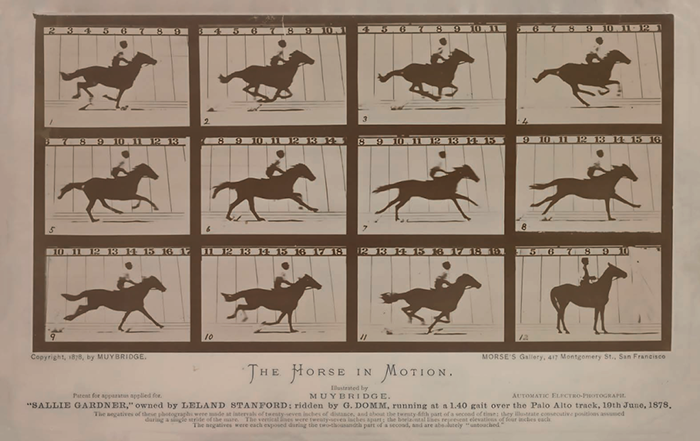

埃德沃德·迈布里奇 《运动中的马》 摄影 1878 年 旧金山摩尔斯画廊出版

书中回溯古希腊时期“艺术”的原初含义——指向“技艺”与“技术”,揭示出一个被忽视的事实:技术对艺术的影响从未局限于工具层面。从文艺复兴时期透视法重构空间认知,到19世纪光学技术催生印象派对光影的捕捉,技术始终在重塑人类感知世界、表达自我的方式。正如摄影术的诞生迫使绘画摆脱写实枷锁,转向主观情感的表达,最终催生了印象派的革新,每一次技术突破都为艺术史打开了新的可能性。

02 技术与艺术的交响:从工具革新到感知革命

本书在梳理新媒体艺术的发展脉络时,着重强调技术从未是艺术的附庸,而是与艺术史脉络形成复调交响。这种交响既体现在技术对艺术形式的推动,更反映在艺术对技术潜能的重新定义。

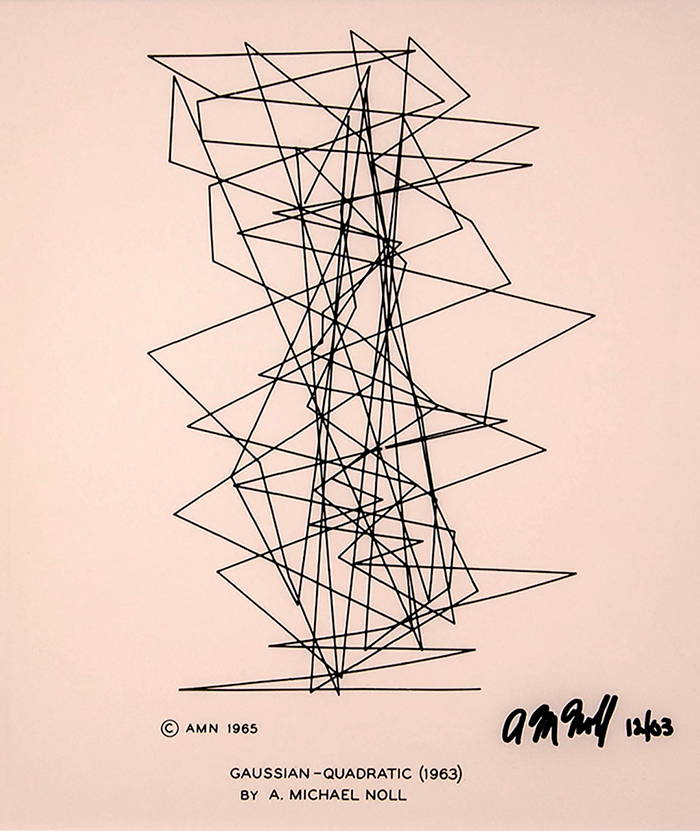

书中以计算机艺术的诞生为例,展现了技术与艺术的复杂互动。20世纪60年代,A.迈克·诺尔等工程师受蒙德里安抽象绘画启发,用计算机生成几何线条作品,将结构主义艺术的理性精神与编程逻辑相结合;而白南准则将电视机改造为艺术媒介,1963年的《禅之电视》通过将屏幕侧向放置,让水平光线变为垂直垂线,赋予冰冷的电子设备以东方禅意,实现了技术与哲学的对话。这些实践打破了“技术=冰冷工具”的认知定式,证明技术创新可以承载深厚的文化想象。

A. 迈克·诺尔 《高斯二次方程式》 1963 年

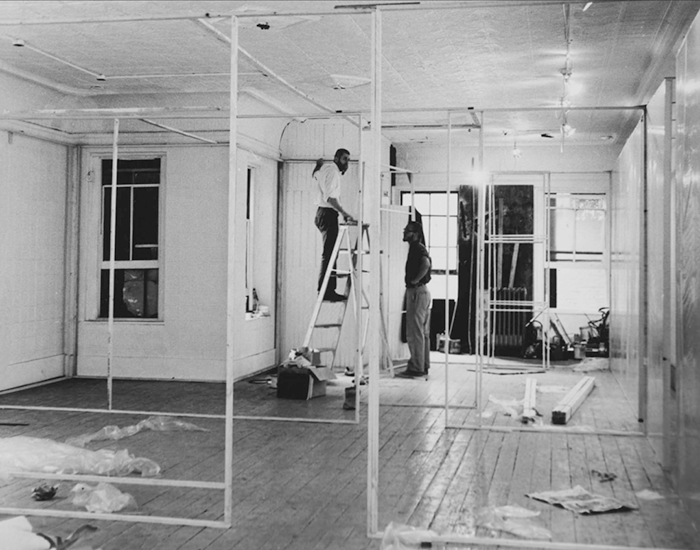

作者进一步指出,新媒体艺术的独特性在于它模糊了“创作”与“体验”的边界。从偶发艺术对观众参与的强调,到当下交互装置中“观众即参与者”的设计,技术推动艺术从“静观”走向“沉浸”。如20世纪60年代阿伦·卡普罗的《分为6部分的18个偶发事件》,这个作品具有的重要开创性意义就在于将行为、声音、光线、影像、物品、表演者、观众等融合在了一起,作为构成作品整体的部分,创造出了一种非常独特和震撼的效果。而今天的VR艺术更将这种互动推向极致,让用户在虚拟空间中“触摸”光影、“行走”于数字构建的风景,实现了知觉体验的全面革新。

阿伦·卡普罗 《分为 6 部分的 18 个偶发事件》 1959 年 偶发艺术

03 技术狂飙中的伦理叩问:后人类语境下的边界挑战

当技术发展进入“加速度时代”,赵炎将批判的目光投向技术狂飙背后的伦理困境。在AI绘画引发“创作主体性”争议、元宇宙艺术挑战“原作唯一性”概念的当下,这些问题在“后人类”语境中变得尤为尖锐——当虚拟化身替代肉身参与艺术体验,当算法模拟感官体验,人的主体性是否面临消解的风险?

书中提出“三重身体”理论框架,即“知觉的身体”(基于肉身的感官体验)、“文化的身体”(被社会与历史建构的身体认知)、“技术的身体”(被VR、脑机接口等技术重塑的身体形态),这三种身体的交叠,构成了数字时代人类存在的复杂图景。如斯特拉克的《第三只手》通过机械臂延伸身体功能,挑战了“身体完整性”的传统认知;而元宇宙中“虚拟化身”的存在,则让“具身性”(身体与环境的真实联结)成为亟待重新定义的概念。

当AI生成艺术作品时,我们需要追问:算法学习的“数据”是否侵犯了原作者的权益?当元宇宙艺术以“永恒存在”为卖点时,“时间性”这一艺术的核心维度是否被消解?这些问题的提出,使本书超越了单纯的技术史梳理,直指数字文明中“人之为人”的核心命题。

04 学术价值与未来启示:填补新媒体艺术研究空白

2022年,“科技艺术”正式列入普通高等学校本科专业目录,标志着国内新媒体艺术教育进入爆发式增长期。《未知的边界:新媒体艺术与技术》的出版,恰好在此时填补了理论研究的空白。

本书的学术价值体现在三个维度:其一,跨学科整合的研究方法,将技术史、媒介理论、艺术史熔于一炉,避免了单一视角的片面性;其二,全球化的比较视野,既关注西方新媒体艺术的发展脉络,也对中国新媒体艺术实践给予了本土化思考;其三,理论与实践的结合,书中大量案例分析(从早期计算机艺术到当代生物艺术)为读者提供了可感知的研究样本。

书名“未知的边界”凝练了全书的精神内核——它拒绝对艺术与技术的关系下简单定论。正如AI生成艺术的不可预测性所昭示的,二者的交汇处永远孕育着未被定义的领域。作者在结语中强调:“边界或许永远都是短暂的和要被突破的。”这部著作的价值,正在于引领读者拨开技术迷雾,在持续的追问中见证新媒体艺术无限可能的未来。

对于艺术从业者、研究者,或是对数字文化感兴趣的普通读者,《未知的边界:新媒体艺术与技术》都堪称一把钥匙——它不仅打开了理解新媒体艺术的大门,更启发我们思考:在技术重塑一切的时代,人类的创造力与精神追求将如何安放?